九州最北端をぶらり・・・2/12 2023

日本百名山や都道府県最高峰や福岡県市町村最高峰などこれまでにどれも完登は出来ていませんが北海道から沖縄まで2100座を超える山々に登ってきましたが、ふと振り返ると全国の山には登ったもののその地域の街並みや人々との交わりをしていなかったことに疑問を持ってしまいました。

そこで、思いついたのが日本四隅に行ってみることでした。

これは、各県最高峰に挑戦したときに達成しました。

今回は4島のそれぞれの四隅を訪問してその地域も楽しもうと企画しました。

先ずは九州最北端ですが、これは門司港です。コンビナートが対象の地ですが、立ち入り禁止区域なのでその前の道路としました。

谷川岳のお話

昭和の時代、この山は「死の山」と呼ばれ恐れられていました。

雪山での遭難や岩場の滑落で多くの若者が命を落としました。

その名は谷川岳です。

遭難事故の多くは一般登山道から離れた一ノ倉沢周辺で発生しているのでが、最も登りやすいとされる天神尾根ルートでも急斜面の続く箇所があり、森林限界以上でもあるなどから装備を整えてから挑むことが望ましいと思います。

谷川岳の頂部は二峰に分かれており、それぞれトマの耳(標高1,963m)、オキの耳(標高1,977m)と呼ばれる双耳峰です。

2021年7月26日BSで放送された百名山谷川岳は私にとって忘れることができない山です。

私が登頂したのは、2017年8月26日ロープウェイでスキー場にある登山口から出発しました。天候・体調共に異常なし。順調に高度を稼いでいきます。展望が開けて長野県や新潟県の峰々が遠望できるようになってきました。以前急登に苦しんだ至仏山がかすんで見えます。登り始めて2時間ほど経過したとき、やけに体が重いと感じ始めたのです。

他の登山者達が追い越していくようになり、景色を楽しむ余裕がなくなってきました。風が強くなりガスが山頂を隠すようになってきました。急登の登山道から山頂が見え隠れしているにもかかわらず一向にぺースは上がりません。呼吸が激しくなってついに座り込んでしまったのでした。

「どうしたんだ!これくらいでバテる俺じゃないぞ」と気合を入れなおして岩場の急登をゆっくりと登るのでした。

トマの耳に到着。谷川岳の最高峰は目の前に見えているオキの耳だ。迷わず最高峰への登山道に足を向ける。少し体が言うことを聞いてくれるようになってきた。

念願の谷川岳最高峰オキの耳に登頂した。

この山を最後に私は透析を始めた。もう一度あの景色を見たい!戻るぞ日本アルプス!

しかし、今の私の力では久住山さえ福智山でさえ登れそうにない。

サイクリングやウォーキングで体力の維持に努めているがどうだろうか?

気持ちはあるのです。秋になったら久住や霧島に行きたいと・・・

私の夢がベッドの中で終わるか、夢を現実にできるか、体力維持を続けながら秋を待つことにしょう。

(2021/7/30)

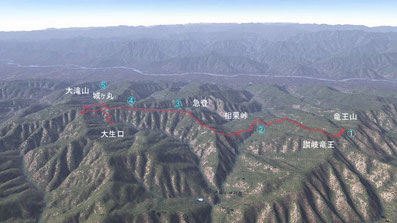

一県一座 第六章 香川県最高峰 龍王山1060m19座目

2001年05月19日登頂

竜王山(りゅうおうざん)は香川県と徳島県の県境に位置する標高1059.8mの山です。

香川のみどり百選に選定されていて別名を鷹山とも呼ぶそうです。

讃岐山脈の中央にある最高峰。

香川県側は高松市と仲多度郡まんのう町に属し、大滝大川県立自然公園に指定されており、徳島県側は美馬市に属しています。

2つの峰をもち、東の峰は讃岐竜王(東竜王)、西の峰は阿波竜王(西竜王)と呼ばれています。

讃岐竜王は標高1,058mで三角点が設置されておらず、阿波竜王は標高1,059.8mで四等三角点が設置されています。

阿波竜王の三角点はまんのう町に位置し、香川県の最高峰となっているのです。

この日は、竜王山(徳島県最高峰)と剣山1955m・次郎笈1929mにも登っています。若いころは無茶な登山をしていたのだと反省しきりです。

もっと一つの山をじっくりと楽しむ気持ちが大切ですね。

竜王山の山頂にコンクリート製の展望台があってその付近にひっそりと三角点があったのだけ覚えています。この頃はいかに早く山頂を踏んで次の山へ移動する手段を見出すことに燃えていました。よく生きていられたもんだ。

| 山容 | 名称 | 標高(m) | 三角点等級および基準点名 | 竜王山からの方角と距離(km) | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大滝山 | 943.3 | 二等「大滝山」 |

|

香川のみどり百選 | |

| 竜王山 | 1,059.8 | 四等「阿波竜王」 |

|

香川のみどり百選 | |

| 剣山 | 1,954.7 | 一等「剣山」 |

|

日本百名山 | |

| 三頭山 | 734.2 | 四等「三頭」 |

|

一県一座 第五章 大阪府最高峰 金剛山 1125m 289座目

▶県最高峰24座目

▶2001年08月26日登頂

| 標高 | 山頂所在地 | 山域 | 最高気温(6月-8月) | 最低気温(6月-8月) |

|---|---|---|---|---|

| 1,125m | 奈良県御所市・大阪府南河内郡千早赤阪村 | 金剛山地 | 25.7℃ | 11.1℃ |

奈良県と大阪府の県境に山頂がある。山頂には神社がありその敷地内に最高点があるのですが進入禁止となっており、山頂付近の広場が山頂として金剛山の看板と最高峰の記述がある。

大阪府民に愛されている山で1万回登った強者もいるらしい。北九州で言うところの皿倉山のような存在のようです。

山頂付近までロープウェイが通じていますが勿論登山道を歩いて山頂を踏んだことだと思います。

この山には多くの登山道があります。全て調べたのですが当時登ったルートを思い出せません。

ただ、この日は午前中に和歌山の最高峰を登っていました。なので最短のルートを走るように登山したのではと思います。

登山口を地図で探したことやレンタカーで登山口まで行ったことは覚えているのですが山中のことはさっぱり覚えていません。

会社の本社が大阪だったのに26番目に大阪府最高峰を踏んだことはいつでも行けるという感覚だったのではと思います。

一県一座 第四章 茨城県最高峰 八溝山 1021m 348座目

▶️県最高峰29座目

▶️2002年10月13日登頂

資料によると栃木県最高峰の白根山と合わせて登山計画がたてられていました。八溝山(やみぞさん)は、茨城県と福島県の県境にある標高1,021.8mの山です。あまり記憶に残っていないということはそんなに苦労して登ったのではなさそうです。

山頂は福島県東白川郡棚倉町と茨城県久慈郡大子町との境にあり、栃木県との境界から東へ1km未満の距離にあります。八溝山地の主峰で北麓には久慈川の源流があり、八合目の南麓には久慈川支流の八溝川の源流である八溝川湧水群があます。水戸光圀が命名したと伝えられる八溝五水(金性水、鉄水、龍毛水、白毛水、銀性水)が名水百選に選ばれていいます。樹木はブナ、ダケカンバ、カエデ、ミズナラ、スギなどが自生していて、保護林の八溝山天然林があります(八溝山天然林保存会)。

山頂には日本の城を模した展望台(2012年11月現在無料)があり、展望台からは阿武隈高地をはじめとして磐梯山、奥日光、那須連山などの山々を臨むことができ、気象条件に恵まれれば筑波山や富士山が見えることもあるそうです。

一県一座 第三章 京都府最高峰 皆子山 972m

▶︎226座目

▶︎県最高峰14座目 2000/6/1 登頂

記録を見ると当日この山だけを登っています。単座を日帰りで登頂しているようです。

単座で日帰りで登頂するということは多分大阪への出張を利用したのだと思います。

出張だと資金的な援助を受けることができるからです。

さて、皆子山ですが色んな資料を見ても記憶がよみがえりません。

そこで初めて登る山への準備について書きたいと思います。

県最高峰とはいえ低山に分類される山もありますが、それらはほとんどが初めて登ることとなりますので、事前の資料集めが重要となります。

京都府の山(山と渓谷社)に掲載されている皆子山や地理院の地形図は必携です。特に地形図は登ろうとする登山道以外にもエスケープルートとしてすべての登山道をしっかり確認しコピーしておきます。更に山頂から見える山々を確認できる地形図もあると展望を楽しむことができます。

インターネットをフルに利用して登る山の状況を確認します。ヤマケイには低山でも多くの情報を見ることができます。

初めての山ですから登山口を的確に見つけることが初登頂を充実した登山になることを重要と考えてください。

登山口が早く見つかれば道中迷うことはまずありません。事前の準備が初登頂のキーポイントです。

一県一座 第二章 沖縄県最高峰 於茂登山526m

223座目 県最高峰23座目 2000年4月7日登頂

遠征となると費用がかさむことになります。沖縄県の最高峰は石垣島にあるので10万円以上の費用がかかります。普通なら縦走して登頂数を稼ぎ、登頂単価を下げる努力をします。

於茂登山は一座で約10万円ですから単価は10万円です。

福岡空港から直通で石垣島へ行きましたが、これを開聞岳を経由すれば二座ですから単価は5万円になります。

こうして登頂単価を下げる努力が必須でした。

さて於茂登山ですが、この山の事もよく覚えています。

前日が雨だったこと、雨で登山道が濡れているとハブと遭遇することが多いとのこと。宿から登山口が近かったのでレンタルバイクで登山口まで行きました。

小さな島ですから登山口を探すのに苦労はありませんでした。

ただ地元の人から蛇の事を注意するように言われて相当腰が引けての登山でした。

登山道に入ると本土とは全く違った植生で漫画や映画で見るジャングルそのもでした。

4月だというのに蒸し暑く蛇君にとっては活発な活動ができる環境のようでした。

登山口に立てかけてあった杖を持って、地面をたたきながら蛇君に登山者が登りますよと知らせながら登ったのです。

山形か秋田で熊情報が出ていた時も怖かったけどハブも怖かった。

だから途中の景色や山頂からの展望など全く覚えていません。

ただただハブにバッタリ会わないことだけを願いながら下山しました。なのでこの登山の写真は下山してから街中を写したものばかりでした。

皆さんは笑うかもしれませんが、とにかく一人で計画をして実行するには本当に勇気と慎重な行動が必要です。

この山行で日本の端っこ東西南北の最南端・波照間島と最西端・与那国島が沖縄にあることを知り、後日この二島と最北端は宗谷岬・最東端は納沙布岬を後日訪れ、日本の端っこを踏むこととなりました。

一県一座 第一章 千葉県最高峰 愛宕山408m

379座目 県最高峰21座目 2003年6月21日登頂

この山は、他の最高峰とは決定的に違うところがあるのです。

それは、山頂を含む登山道の一部が自衛隊の駐屯地内にあるため、登頂には「三角点の見学」という理由で一週間前までに事前の申請が必要なのです。

しかも登山者は自衛隊員に引率されて山頂を踏みます。

途中基地が含まれる景色を撮影することも禁止です。登山は午後から時間指定があります。

私の場合平日だったので登山者は私一人で隊員と二人で登りました。

途中自衛隊のバスに乗せられて山頂直下まで行きましたが、それではあまりにも嬉しいので、途中バスを降りて歩きました。

17年も前の登山でしたが、このように特別な登山だったので記憶がある程度よみがえってきました。

一県一座 【プロローグ】

都道府県最高峰登山回顧録

私が都道府県最高峰の登山を始めたのは、福岡県の環境保全指導員を委託された時でした。

県内の山に関する保全活動であるから当たり前だが県内の山を登ることが主な活動となります。

委託を受けて活動を続けていると県外に出る事への願望が強くなっていったのですが、活動報告を県に提出することから県内の登山を続けることになりました。

そこで福岡県の山(山と渓谷社)を完登することにしたのです。このことで里山や奥山の登山の難しさを体験することになるのでした。

しかし県外への登山の願望は膨らむばかりでした。そこで思いついたのが都道府県最高峰への挑戦でした。

都合が良いことに勤めていた時は九州の理事として大阪本社への出張が月に二、三度ありましたので、その出張を利用して各最高峰を登り始めました。

九州の最高峰は宮之浦岳1938m 九州本土最高峰は久住山1791m 福岡県最高峰は釈迦ケ岳1230m

国内の最高峰は富士山3776m 二位は北岳3193m 三位は穂高岳3190mです。

都道府県最高峰が二つの県の最高峰になっているのが富士山(山梨県・静岡県)奥穂高岳3190m(岐阜県・長野県)白根山2578m(群馬県・栃木県)鳥海山2236m(山形県・秋田県)なので都道府県のと同じ数の47座にはならないのです。

最高峰が1000mに達していない県が3か所あります。

皆子山972m(京都府)・於茂登岳526m(沖縄県)・愛宕山408m(千葉県)

いずれも北九州から日帰りはできません。従って隣接する県の最高峰も共に数日かけて登りました。

現時点で私が登頂できていないのは6座です。

富士山・奥穂高岳・燧ケ岳2356m(福島県)・旭岳2290m(北海道)・三の峰2095m(福井県)・岩手山2038m(岩手県)透析しながら登れそうなのは旭岳です。

ロープーウェイを利用すれば可能かもしれませんが、現状では完登できそうはありません。

それでもよく頑張った方だと思います。

最高峰登山を回想してコロナ旋風が退散した時の登山計画の参考にしていただければ、流した汗の甲斐があるのではと思います。

最高峰が低い山から回想したいと思います。

第一回は千葉県の愛宕山から始めます。

佐々木公裕

私の失敗談

第一章 初めての風師山で

人が山に登ろうとするとき、様々な動機があるのだろう。

花が見たい。山頂からの景色を楽しみたいなど

私の動機は単純にして明解。太った体をすっきりしたい。

1996年 1月2日午後、私は風師山に登ることにした。

14時を過ぎていた。雪が残る登山口に車で着いた。

さっそうと佐々木青年は歩き始めた。ジャージの上下にスニーカー姿だ。

20分も歩くと「かぜかしら山」の山頂に到着し景色を満喫。突然浮かんだ無謀な計画を満足させるに十分だった。

あまりにも簡単に山頂に立ったことがこの後の悲劇を生むことになる。

山頂を下ると風師山への分岐がある。私は迷うことなく風師山へ足を向けた。

こちらも数分で山頂に立つことができた。

この山で違ったのは膝まで埋まっている雪の深さだった。

山頂をぐるぐると見まわしているうちに下山する道を見失ってしまった。

慌てて進んだ方向は登山口とは真逆。

道は不明確となり、雪に足を取られながら落ちるように下っていく。

自分へ大きな危険が迫っていることから逃げるように下った。

暗くなって、もう自力で目的をもって歩いているのではなく、恐怖心から逃れるために転げるようにして下った。

誠にラッキーなことに大きな公園にすべり落ちた。そこには林芙美子の銅像が立っていたことだけ記憶があり

その後どのようにして帰宅したのか思い出せない。

翌日、私は登山用品店に居て、登山装備一式をそろえて登山者としての一歩を踏み出そうとしていた。

その後は、本やサークルなどで基本的なことを学び、福岡県の山を丹念に一座ずつ登り現在に至っている。

今回の失敗はあまりにも無知で論外な話だ。

ただただ山の悪魔につかまらずに下山できたことは、超ラッキーとしか言いようがない。

山に二度のラッキーはない。

山に入れば、私の横に天使と悪魔が私のことをじっと見ている。

山をあまく見てはいけない。山に慣れてはいけない。山は遊園地とは違う。

のんきに歩いていると、気が付けばそこは墓庭かもしれない。

小さなミスが大きなつまづきとなることを肝に銘じておこう。2020/05/14

佐々木

第二章 好奇心は危険の隣に 荒島岳/119座目 1998/04

登山を始めて数年が経ち、登頂数は百座を超え、それなりの技術も備わってきた頃、初めての遠征に挑戦した。

それは深田久弥氏のふるさと福井県。

荒島岳。

その頃私は、仕事の関係で全国で開催される会議へ二ケ月に一度くらいのペースで各地方に出張していた。

出張を利用すればその土地の山に登れて一石二鳥だと自分ルールの解釈に実行邁進中だった。

順調に出張と登山を続けていたとある日、宮城県で行われていた会議でスーツに登山靴の格好の違和感に感づかれ、仕方なく会議が終わったら山に行くことを告白した。

ところが登山をやっていることが反って全国区での多くの応援をもらうこととなった。

百座を超えたと言っても今回は初めての雪山。初めて装着するワンタッチアイゼン6本爪。天気は上々。気分も上々。まだ新しいトレースが付いている登山口。

順調にポイントを通過、時間に余裕すらあった。そこで私は本来行く予定がなかった、小荒島岳へ踏み込んだ。

雪が深くトレースがない。この時、何を思ったのか荒島岳のルートへ戻らずに下ってしまった。

腰まで埋まりながら下っていると、急に体が宙に浮いて、両足が空を切っている。何が起こったのかわからない。川の音が聞こえる。それは足元からだ。もしかして川の上に積もった雪の中に立っているのか?

このままだと穴の底へ落ちるのではないか!直感的に死が見えた!やばい!

この時やっと我に返った。落ち着け!取り敢えずこの穴から脱出しよう。静かに体を寝かせて這い上がろう!

真っ白な雪、真っ青な空がこうした絶体絶命の危機にも変わらず悠然と、そこに存在するのが不思議に思えた。

こんなことがあるのか。

ただただ呆然と下山した。戦いに敗れた戦士ではなく、戦い方を知らないド素人だ。

雪山の知識もなく、事前の準備も適当だった。

山は異次元の世界だ。まして雪山なら危険度は何倍にも増してくる。

ボロボロになって家に帰ったが怖くて眠れなかった。川の音が耳から離れない!三途の川の音だ。

死んでいても不思議ではなかった。死んで当然だ!無謀で無智。バカな奴だ!!

それでも私は、生きて帰ることが出来た。

生きて帰れたそのその意味は・・・?何度となく自問自答した。出た答えがこうだ。

同じ失敗を多くの登山を始める人たちに体験させないために、情報発信しよう!

そして登山に関する知識を習得し、平尾台観察センターの登山ボランティアとして活動を始め今に至る。

雪山は、事前に雪がないときに一度登っておくこと。

決めたコースから興味本位でルートを変更しないこと。

登山ができることに感謝し地球へ優しい活動を行うこと。 2020/5/17

佐々木

第三章 下山時刻は約束できない 鶴見岳縦走/76座目 1997/11

ほとんど単独登山だったその頃、不便だったのが交通手段の選択だった。

単独だからと車で行けば、登山口付近に車を停めることになる。そうすると登山の形態はピストンだけ。好きなところへ下山と言うわけにはいかない。

遠方の場合は、JRとレンタカーだがこれもピストンとなる。

とある会議が行われた翌日、仲間は別府でゴルフ、私は登山ということになった。私は鶴見岳と内山と扇山で下山ということにして、鶴見岳の登山口で仲間の車を降り単独で縦走に向かう。

下山後のPIC・UPは扇山の登山口に17時ということにした。

このルートは何度か歩いていたので時間的にも余裕を見ての登山口待ち合わせだった。

順調な山歩きだったのが一転、鶴見岳から内山へ行く途中が崩落。そのため迂回ルートになっていた。

迂回する時間的余裕はない。しかし引き返しても登山口には車がない。このまま進むしかなかった。

案の定、正規のルートに戻った時点で1時間ほど遅れている。

待ち合わせ場所に私が遅れることになると、登山口で待つことになる仲間たちが心配することだろう、もしかすると不安から警察などに届け出るかもしれない。急がなくては・・・!

本来なら眼下に別府湾が広がり、湯けむりを上げる湯の町別府を眺めながらの縦走となるはずだった。

景色や草花に目をやる余裕も無ければそんな気分にもなれない。

待ち合わせなどしなければよかった・・・そんな後悔ばかりが頭の中をめぐる。

約束の時間を20分ほど遅れて登山口に着いた。しかし仲間の姿も車も見当たらない。

遅くなったのでどこか探しているのだろうか? 私も登山口付近を歩き回った。

夕闇が辺りに漂い始めたころ、一台の車が近寄ってきた。仲間の車だ。

1時間ほど約束の時間を過ぎている。

「いやーーすまん!ゴルフが長引いてね。遅れてしまった!」

山に入った時から予定はあくまでも予定でしかない。

時間を指定して誰かとどこかで待ち合わせるのは、結果的に危険を招く行為となる。

足の痛みと別府温泉の硫黄の臭いだけが残ったくたびれもうけの登山だった。

2020/06/22 佐々木

第四章 林道閉鎖 登山口に着けず 青森県 01/07

遠征となると準備だけでも相当な苦労がある。どんなに万全だと思っても山に来てみると足らないものがあれこれと出てくる。

遠征の基本的な組み立ての順番はまず、どこに登りたいのか。そしてその山に登ることが可能か否か。

可能ならば行程は何時間と見るのか。登山口には何時に着けばよいのか。前泊の場所から登山口までの時間は?下山後の交通手段または宿の確保。レンタカーの返却とJR等の交通手段のチケット手配。食料と水分の必要分量の確保。現地での登山届などなど。

ある日、青森県で行われる会議に出席後、同県での登山を計画していた。

岩木山、八甲田山の二座だ。時間が無ければどちらかの山にすればよい。

会議が終わり登山口に近い宿へ移動し宿泊した。

順調に登山口を目指して林道を走っていると、通行止めの柵が施されている.

迂回路などの説明はない。

すでに林道を1時間ほど走っていた。なのにここまで来て通行止めの看板?登山口の入り口にこの道は通行出来ませんとでもせめて書いてくれれば!怒りがふつふつと沸き上がる。

落ち着いて地図を広げ、現在地から一番近い登山可能な山を探す。考えてみたら他の山に登るための地図やルート、所要時間など事前の準備をしてないことに今更ながら気付く。

百名山やその土地で有名な山ならば、その山に近い役場で山の状況を事前にリサーチ出来る。

しかしながら土地勘もない県外の人間に他の選択肢とやらは急には無理・・・・

特に現在はコロナ対応もあり、山小屋閉鎖、登山の自粛を要請している自治体もあるので、情報を確実に入手するのは登山者には必至だ。

今回は誰に文句のつけようがない。遠征の費用は見積もっておおよそ10万円。

10万円の価値と化した昼食のおにぎりを登るはずだった山を眺めつつ清流の土手で一人食べる。

もう一度来ると心に誓いながら。

佐々木

第五章 山小屋で体調不良眠れず 久住山系 98/07

山にすっかりはまってしまった私は、時間があればどこかの山頂を踏みたいと常に思っていた。

縦走ならば一度で複数の山頂を踏むことが出来る!と、寝ても覚めても頭の中は登山のことばかりだった。

更には、環境省の国立・国定公園のパトロールも山に向かう気持ちを助長した要因だと思う。

その日の朝は、軽く咳が出ていたが、山に入れば治るだろうとあまり気にもせずに車で出発した。

行き先は、国立公園の久住山系。宿泊は坊がつるの法華院温泉。

登り慣れた山、泊まり慣れた山小屋・・・。

ところが夜になると、ますます咳がひどくなる。

山に入れば治るどころか、肺の奥まで痛み始めた。

幸い一人で部屋を使わせてもらっていたので他の登山者に迷惑をかけることはなかった。

が、薬は無いし、眠れない。

苦痛が増すばかりの夜をじっと耐えながらまんじりともせず朝を迎えた。

登頂への気持ちも失せ、体を震わせながら逃げるようにゴロゴロ道を下った。

そんな状況になって初めて、体調が100%でなければ、山は登山者をその懐には入れてくれないのだと気付くのだった。

傍から見れば、そんなことわかりきったことでしょ!と突っ込まれるところだが当時の私は、病にかかっていたのだろう。”好山病””夢遊山病””総合山頂症””山欠状態”という名前の。それもかなりの重症で。

今は逆に用心深くなり過ぎて山へ行く勇気を封じ込めてしまっている。

朝6時から始まり23時30分まで1日の3回の透析。判で押したようにそのローテーションを死守することでかろうじて私の命綱は切れずにいる。

山で遭難や怪我で動けなくなって、万一1度でも透析が飛んでしまう事を想像すると、山への気持ちはしぼみ、ついウォーキングで我慢しようとなってしまう。

私にとって完全無欠の体調で山頂を踏むことはもう望めないのだろうか。

そもそも透析患者である自分が山へ行くこと自体、何を以って100%万全の体調と言えるのだろうか。

脳裏に浮かぶあの山この山の記憶の中の風景を手繰り寄せ、その思い出に浸って安らかに過ごせることが出来れば、たとえ老いてベッドに括りつけられても、それで十分なのかなと思う弱気な自分が時折顔を出す。そして振り子のように気持は揺らぐ。

ここに2000座登頂の折に皆さんからいただいた応援メッセージがある。

折につけ読み返し、その度に皆さんから激励と勇気をいただいてきた。

ここで負けて都会人として生きていくことは本意ではない。

やはり私は、低山であっても一座一座積み上げていきたいと思う。

そしてささやかな望みではあるがもう一度、皆さんと一緒に山頂に立ちたい。

皆さんが居て私がある。

これからも山を愛する皆さんには健康に留意して、登山の楽しさと苦しさを存分に堪能して欲しいと思った。

佐々木

第六章 足を滑らせ骨折 霧島山系 01/2012

本格的な登山をはじめて、そろそろ4年が経っていた。

それを遡ること2年前、韓国岳→獅子ガ岳→新燃岳→中岳→高千穂の峰と縦走して神々が降り立った神話の世界である霧島連峰の魅力に取りつかれていた。

火山地帯の雄大な景色は、阿蘇をしのぐ雄大さがあり、縦走する山々にそれぞれの個性が見られる。

霧島連峰には、あの坂本龍馬が日本で先駆けとなった”新婚旅行”に妻おりょうを伴い、傷を癒しに行った途中、高千穂の峰に登頂している。幕末の歴史好きの私にとってこれもまた大きな魅力に加わる要素の一つである。

その日、朝陽が上がると同時に韓国岳を目指し登山を開始した。

中岳を登頂し一旦高千穂の峰の駐車場に下りて再度高千穂の峰に登り返す。この高千穂の峰は登山道が細かい砂利でやわらかい雪のように足が沈み一歩登ると二歩下がりで疲労困憊の状況となり、登頂を拒むかのような危険な道程だった。

魅力的な霧島連峰を多くの人に見てほしい、知ってほしい。そんな理由から初めて2名の初心者を同行して縦走に出かけた、初の小屋泊りなどに心ウキウキ♪テンションもマックスでこの山旅を大いに喜んでくれたことは幸いであった。

当時、山の写真を一眼レフで撮るためにニコンを肩にかけていた。韓国岳山頂を順調に通過し新燃岳の斜面にとりついた時、斜度がきつく、右足を前に出して踏ん張ろうとし、右足は見事に滑ってしまい、前のめりに倒れた。

通常なら両手でかばい事なきを得るのが、肩にかけていたニコンがあっと言う間に胸の前に移動し、斜面と私の間に入ったのだった。ゴクっと言う音がしてその瞬間息が止まりうずくまってしまった。

新燃岳の登山道は、黒土で滑りやすかったのだが、まさか上りで足を滑らせるとは予想だにしなかった。

初心者2名は呆然と立っているだけで救護の体制を取ることも出来ない。

この時、脳裏に”初心者だけでなく経験者をもう一人同行させるべきだった”と浮かんだが後の祭りである。

二人には悪かったのだが、そこから下山し、帰路へのハンドルを握った。

診察の結果、肋骨にひびが入っていた。手術ではなく安静にして回復を待つという治療方針となり、1か月ほど登山が出来ず悶々とすることになった。

今回の事故の要因はいくつかあるが、登山者を引率するならば、自己の技術をもっと磨き知識を習得しなければ行ってはいけないということを改めて痛感した。

今まで単独で登山をやってきたが、初心に立ち返りまずは皿倉と平尾台の講座を受講し、そしてその後ボランティアとして山について講義をするようになった。

引率するということは、すなわち同行の登山者の命を預かるということ。万一の時に備えて、心と装備に手落ちがないように心がけることが大切である。

佐々木

第七章 食料を持たずに登山

基本的なことだが、登山の場合三種類の食料を準備する。

①行動食、②非常食と、③昼食(日帰りの場合)となる。

軽食ではあるが①行動食と②非常食はザックのどこかに携帯している場合が多いのだが、③の昼食は登山口に到着する前に調達しなければならない。

この山域に限って昼食を持たずに山頂を目指したことが数度ある。

私の場合、昼食はなるべく登山口の近くで調達しようとする傾向がある。

その山域とは、耶馬渓方面である。高速道路の北九州空港入り口から大分自動車道を下り中津で下りれば問題はないのだが、耶馬渓などで下りると料金所の近くで食料を調達しなければ、登山口に近づけば近づくほど山深くなり調達はますます困難になる。

引き返せば良いもの目的地近くまで来るとなかなか引き返すという行動にはならない。

私の選択は昼食を行動食と非常食でごまかそうとしたことである。なので予定の行動時間で行程を歩くことができなくなってしまった。

低山だからとなめた行動だと下山して反省するものの、そういった痛みはすぐに忘れてしまう。

私は、登山に関していつも、何事もなく下山できているのは、全くの幸運であると最近はしみじみと思う。

ただ、幸運は何度も続かないことを強く認識しておくことが安全登山の基本中の基本であることを私は念を押してお伝えしたい。

登山をすることに経験値を稼ぐことは上達の条件だと思う反面、慣れることで起こる事故も多々あるのも事実。

こうして思い返している私の失敗談だが、皆さんに「そんなバカな!」と笑われていることは誠に幸運だと言うことだ。

これらの失敗談は一歩間違えば新聞の片隅に掲載される登山事故だと思う。心から皆さんの安全な登山を願う。

佐々木

第八章 準備を怠らずに

とある日の山行で珍しく山頂でコンロを使って昼食をとることにした。

私にしては珍しいことで変にウキウキして山頂を目指したのです。予定通りの時間で山頂に到着。狭い山頂だったが岩もなく平坦な場所があって昼食を作るコンロを設置するにも問題はなさそうだった。メニューは多分ラーメン(出前一丁)に生卵を落としておにぎりと一緒にいただくのがその頃の私の贅沢な昼飯でした。コッフェルにお湯を入れて沸騰したらラーメンを投入する。幸せな香りが山頂に漂い始める。そんなつもりが、ザックの中をいくら探してもライターがない!いつもの袋の中に入っているはずなのに・・・いつもの物がいつものところにある。そのことを確認しなかったことで山頂でのラーメンは食べられないことになってしまった。と思ったらなんと単独の登山者が山頂に表れた。恥ずかしい気持ちをおさえて「ライターをお持ちですか?」・・・好青年は即座にありますよ。と小気味の良い返事を返してくれた。

私の先輩が登山を始めて年数が経ち単独で山に行くようになった時、山に慣れてはいけない。万一のためにバックアップができるものを用意しておくこと。ライターはガスが無くなれば意味をなさない。そのために先輩は山用のマッチをザックに入れていた。

登山教室で私は、「登山リスト」を作ってザックに入れる順番でリストを作るようにとお話ししました。

そして、登山に関する準備等は決して他人に任せないこと。たとえば雨具の洗濯など雨具の点検を兼ねて自分で行うことは大変重要なことです。消耗品の補充や不用品の処理。ザックなどの補修などなど。

単独で初めて登る山では、地図の重要性がグンと増します。登山口の周辺地図、万一登山口が通行不能な場合、他の登山口を調べておく。国土地理院の25000は必携で更に本からの情報も重要。

多くの情報が自分の身を助けることとなります。

地図は苦手という人が多いのですが、自分のお気に入り登山コースを25000の地図で確認して地図に慣れておきましょう。登山口や急登、休憩場所など地図に書き入れてマイ地図を作ってみましょう。

展望の良い場所では線の間隔が狭くなって地形の傾斜が急になっています。

国土地理院のホームページに25000の地形図があり、任意の場所のプリントアウトができます。

昔は、地形図は本屋さんで買ってたのですよ。

地図だけでは役に立たないので、コンパスも必要です。

マイ地図が日ごろの鍛錬登山をちょっと楽しくしてくれますよ。

佐々木

最終話 ホワイトアウト

登山計画の立案に不可欠なものが登山日程の天候だ。傾向として高山になるほど晴天の確率は減少する。

せめて山頂を踏むときは青空をリクエストしたいと思うのだが。

登山口が多少の小雨でも天気が回復傾向なら何の問題もなく山頂を目指すだろう。

がしかし、登山日のすべてに晴れの予報が出ていても、奴は突然出現する。

それは、尾根であったり山頂付近で見えない姿を現すのだ。

樹林帯を抜け、見通しが効くようになるとふと遠くに雲が近づいてくるのを感じることがあるが、運が悪ければこの雲にすっぽりと飲み込まれることになる。

事前に察知できれば、足場の良いところで防寒対策をとってむやみにに動かないことを推奨する。

雲に飲み込まれる時間はあっという間で、音もなく真っ白な世界に入り込む。

私の経験では、ホワイトアウトに見舞われたとき、目の前に出した自分の手が見えなかった。

それは初めて登った久住で起きた。

私の登山技術はまだ未熟であったし、ホワイトアウトに関する知識もなかった。

しかも悪いことに山頂に居たのは私一人であった。

霧に包まれ始めたとき、私は慌てて下山道を探したが確信が持てる下山道を見つけることが出来ずに、パニックになりかけた。

”落ち着け!”我が身に言いあえてゆっくりと座って雨具を装着した。そして山頂部にいるのだから遭難ではない!我慢して霧が流れるのを待つことにした。

長い時間に感じられたが多分10分か20分で霧は去って見通しが回復した。

尾根や山頂部で霧が迫って来たと思ったら、足場の良いところに移動して、雨具を装着し、腰を下ろして霧が去るのをじっと待つのがよい。間違っても霧の中を歩き回ったりしてはいけない。

手元が見えるのであれば、お茶の時間にするなど、気持ちに余裕を持たせよう。

勇気が必要な行為だが、これが命を守ることになる。

霧が去る時に運が良ければ太陽を背にしてブロッケン現象を体験することが出来るかもしれない。

背に受けた太陽光によって雲に自分の影が映る珍しい現象。

ホワイトアウトに出くわしたら、むやみに動いてはいけない。

私達は、登山口から山頂までのコースを下山するときのために多少は記憶しながら景色を見ている。

霧の中で周りの状況が見えないのに動いたら下山時にどんなひどい目に遭うか分からない。

私の失敗を記すことで皆さんに学んでほしいことは、登山は無事に下山すること。このことに尽きる。

「のぼろ」の野中編集長(57才)が井原山で亡くなられた。どんなベテランもちょっとした油断が死へつながることを多くの読者へ身をもって知らせる悲しい結果となった。

現場に立った登山者の多くがあんなベテランが何故こんなところで?と口をそろえて言っていたと聞いた。

低山だから大丈夫! 慣れてるから大丈夫! これは遭難の入り口に自分が立っていることを認識しなくてはならない。

改めて登山に対する姿勢を見つめ直し、更なる技術の向上と安全意識の向上に努めて欲しいと願う。

(完)

佐々木

2020-02-21 会長の独り言

私は、昔から自分のことを話すことが苦手、嫌いです。

同時に他人のことも詮索するのが嫌いです。

人には、そこに至る事情があるはずです。苦しんだ時間があると思うからです。

私は西登会の会長として環境活動やボランティアに関しては積極的に情報を提供しているつもりですが、私の個人情報ついては、ほとんど流していません。

だから、リーダーは本当に一人暮らし?とか両親とか兄妹は?など思っている人が多いと思います。

私の今後ですが、三代先輩のご結婚は、私に大きな刺激と勇気を与えてくれました。 このまま一人の生活を続けることにそろそろ終止符を打つつもりです。

しかし、今の私と残り少ない人生を共にしようとする女性はとても寛大で勇気のある人だとおもうので、そうそう簡単に話が進むことはなさそうです。

本年の2月11日建国記念日に後泊して、くじゅう山系<沓掛山・星生山・扇ケ花> 三座登山で2100座登頂を達成しました。

透析前だったら難なく登れていた三座ですが今の私はこのルートで精一杯でしたが雪をかぶったくじゅうの山々をパノラマで見まわした爽快感を久しぶりに味わいました。

久しぶりの雪山、久しぶりのアイゼン装着、久しぶりのくじゅう

この風景の中に自分が立っていることが夢のようでした。

三回のガン手術と透析で登山に必要な筋肉は消えてしまい、歩くことさえままならず、病院の階段を下るのが怖くて、落ち込む私でした。

実際に復帰後初めて登った飯盛ケ城では、10m登っては休み、20m歩いては息が上がっていました。自分の力の無さに愕然としました。

平地を歩くのさえ不安があり、山道を歩く自信さえ消えていました。

筋肉と平衡感覚を取り戻すために基本的な運動を河内貯水池ウォーキングで行い、最近やっと一般人的な筋肉と平衡感覚を取り戻したようです。

2000座を根子岳で達成したときに、目指せ3000座と書いてくれているのを見てあと900座を登ろうと思えるようになってきました。

沈む夕日は、朝陽として戻ってくる! また皆さんとワイワイ言いながら一緒に山に戻りたいと思っております。今後も絆を大切にしながら・・・

2019-08-26 公害と香害

世間を騒がせているストロー問題ですが、プラスティックなどの化石燃料からつくられる生活雑貨の廃棄の問題は最近になって始まったことではありません。日本海側に打ち寄せられる韓国や中国の廃プラごみ。ハワイ諸島に漂着する日本からのごみ。先進国から途上国へ大量の廃プラが海を覆っています。

「奪われし未来」という本の中に、オンタリオ湖でのPCB生物濃縮のことが紹介されています。

水中のPCB濃度を1とすると、食物連鎖により、以下のようにPCBが濃縮されていくとされています。

植物プランクトン(250倍)→動物プランクトン(500倍)→小型エビ(45.000倍)→小魚(385.000倍)→マス(280万倍)→カモメ(2500万倍)と濃縮されていく過程が示されています。小さな生き物が少量の有害物質を摂取する。その小さな生き物をその生きものより大きな生き物が食べる。そうした連鎖を繰り返すと最後の大きな生き物が口に入れるころ有害物質は高濃度に汚染されることになります。最近ではマイクロプラスティックのことが話題になっていますが、魚の血液の中からもプラスティックが発見されています。そのうちに人間の体内からもマイクロプラスティックの存在が確認されることになるでしょう。

私たちの食生活には、多くの化学物質が使われていますが、子孫に健康な身体を与えるには、化学合成の食品などに手を出さずに、自然界でとれた食品を利用することがとても大切なことだと理解できるはずです。

また、水質の悪化の主原因が家庭の排水だということを理解して食べ残しをしない。食べ残しをしないように食材を減らすなどして、洗剤の使用量を減らしましょう。

質素倹約の生活を実践し、環境にも身体にもやさしい生活をしましょう。牛肉を減らし豚肉に、豚肉を減らし鶏肉に、濃い味を減らし薄味に、食塩を減らし食費を減らし体重を減らしましょう。

さて、香害って知っていますか?

先日、ある駐車場で黒のかっこいいレクサスが気になって遠くから見ていたのですが、二人の30代くらいのネエチャンがそのレクサスに近づいていくのが見えました。いいねーと思った瞬間!!場末のキャバレーのネエチャンがつけるようなきつめの香水が脳天を直撃したのです。香水は入浴がままならない時代に女性のたしなみとして用いられた質素な香りでした。毎日入浴できる現代でなんでそんなにきつめな香りが必要なのか?

私は、西登会で汗を流しながら頂についてお互いを祝福しているときの汗のにおいの方が何百倍もいいにおいだと思います。

公害と香害。質素倹約を身に着けて、地球環境の改善にも目をむけましょう。

2019-08-13「かもく塾」塾生募集

平日の火曜日と木曜日にウォーキングや軽登山を楽しみます。酷暑の毎日ですが、河内貯水池や瀬板の森などは、午前中は日陰ではとても涼しい環境を提供してくれます。夏に体力をつけておくことが冬山への準備となります。基本的には9時からお昼前までの時間で汗を流します。

「かもく塾」は火曜日と木曜日に黙々と歩くと言うことで命名されました。火曜日と木曜日に参加可能な方を募集します。

8月20日(火)から始めます。一回目は河内貯水池を6km歩きましょう。8月13日の河内貯水池のスナップをご覧ください。

2019-08 オリンピック聖火ランナーに応募

私の父は、心臓発作で63才の短い生涯を終えました。そして私は、癌を発症し三度の手術を受け、更に透析となりました。数年前の医療レベルだったらとっくに父のところに逝ってたでしょうね。いえばおまけの人生を一日一日重ねていると言った状況です。私に残された時間がどれだけか分かればよいのですが、そうはいきません。だから悔いが残らない日々を過ごすことだと思います。そんな時に知ったのが東京オリンピックの聖火ランナー募集でした。私は少なからず福岡県には貢献してきましたので、福岡県の募集に応募しました。以下が応募の文章です。

2002年4月に福岡県環境保全指導員を経て2006年4月から環境省自然公園指導員となり、福岡県をはじめ、全国の国立・国定公園の巡視活動を環境省から委嘱され現在も継続中です。2018年3月18日に阿蘇くじゅう国立公園の巡視で2000登頂を達成しました。しかし持病の腎臓病が悪化し、2018年12月に入院となり、腹膜透析を始めることとなりました。退院後の2019年1月2日に阿蘇くじゅう国立公園の由布岳山系を巡視し飯盛ケ城に復活登頂しました。透析を続けながら、社会への恩返しを行い、生かされていることを思う毎日です。国内には1300万人の腎臓病患者、32万人の透析患者がいると言われています。私の活動を見ていただくことで、透析患者の方々へ少しでも勇気や夢を伝えられれば幸いですし、9000人余りと少数派の腹膜透析の現状を認識していただき、透析環境の改善等に至ればさらに幸いです。

当選すると200mを走ることになります。短い距離ですが、私にとって生きていることの実感を満足させることになると思います。10月中旬の発表をウキウキしながら当選の知らせを待っています。更に2年後のラムサール条約登録ができればこの上のない幸せです。

こんな状況ですから皆さんの応援をよろしくお願いします。

2019-06-26 皿倉山系 権現山巡視活動 河内貯水池登山口

夏になると低山では暑さとの戦いとなるがこのルートは例外で森林と沢が快適な登山を提供してくれた。25000の地図を頼りに初めてのルートを歩くのは冒険心をくすぐられてとても楽しい。今日も珍しい花を見つけようと目を皿のように注意深く歩いたが花には巡り合えなかった。地元の人に聞くと今年は雨が少ないのでその影響だろうと言われていた。透析前に比べると透析をするようになった方が歩き方は良くなってきたと思うがやはり登りは何度も休憩が必要だ。それに加えて昼間の自由時間は6時間と制限されているので、おのずと低山になってしまう。久住の岩井川岳に登ることが今は目標となっている。久住山系でもとびきり美しい景色を見せてくれる山頂だ。体力的には透析前よりも回復していると思う。透析前は体重が60kを切った時期もあった。強烈なタンパク制限があり、食べ物が喉を通らなかった。透析を始めて食事の制限が緩和され、現在の体重は68kとなった。2kの透析液がお腹に入っているので、私自身の体重は66kとなる。2k太ったことになる。困っているのはウエスト。お腹周りが80cmだったのが透析液のおかげで100cmになっている。これまではいていたスラックス全て入らない。最近は時間があったらいろんなところでスラックスを探している。ところが100cmのウエストのスラックスはなかなかない。そんな時助け船を出してくれたのが登山用のスラックスでした。モンベルで2本スラックスを買いました。お腹が出てみっともないけど、腹膜透析を続けている間は勘弁してください。そんな悩みにも負けずに今年の秋までに岩井川岳登山を目指して頑張ります! 今回の巡視では特に異常はありませんでした。

2019-06-19 河内貯水池で出会った花たち

日陰が涼しい河内貯水池遊歩道で午前中ウォーキングしながら花を探しました。前回は全くなかった花たちが今回は可憐な姿を見せてくれました。

左の上段がヤマジノホトトギスで湿ったところを好んで繁殖します。似た花でホトトギスは花が連なって咲き葉が細い。上段中はコマツナギ。コマとは馬の事で馬をつなぎとめるほど根がしっかりと地面に延びています。上段右はテイカカズラ。スクリュウのような花びらが特徴的。下段左ユキノシタ。雪の時期でも積もった雪の下で緑の葉を見せてくれる。下段右イヌホオズキ。イヌとかカラスは偽物の意味で使うことが多い。

2019-06-13 北九州国定公園 風師山巡視報告

環境省へ放置トイレの撤去要請

風師山登山口から10分ほど歩くと左側にトイレがある。

この時期悪臭を放っている。このような状況は多くの山で見られます。

登山者が多く人気のある山では、トイレの問題が必ず上がってきます。

その声にこたえて地元有志などがトイレを設置するのですが数年たつと管理がだんだん悪くなってきてこのように放置されることになるのです。設置のコンセプトは分かるのですが、トイレを維持するには人手やお金がかかります。永続的な管理が求められるのです。一時期の判断で良いことをしました。だけでは問題を根本的に解決することはできません。トイレの問題はどこの山でもあることですが、やはり登山者のモラルを向上させる運動が必要だと思います。屋久島では携帯トイレを持参していない登山者の入山を断るケースもあるようです。自然を楽しむために山に入る私たちが、自分たちの環境を悪化させることのないように気を付けなければいけません。

2019/6/8 河内林道巡視報告

河内林道の巡視に行ってきました。前日の雨で道は濡れていました。曇天で風があって少し寒く感じます。国定公園なので巡視となります。

仕事だと思えば多少勇気が出てきますよね。でも何だか薄気味悪い感じです。勇気を出して入山!少し前まで車が走っていたのか?林道の途中にガードレールやカーブミラーが錆びて、その姿を残しています。本日の目標は猪ノ倉峠です。帰宅して冷静に見ると猪ノ倉峠には鉄製の錆びたゲートがありました。峠と言っても展望は無く薄暗い道でした。私はここが目的地だと認識できずに通り過ぎ峠から1時間も山奥に侵入していました。道は細くなり、ついには行き止まりに。不安がよぎりますが写真を撮って引き返すことにしました。お腹がすいてきたので薄暗い林道の倒木に腰かけてホットモットの、のり弁を食べていたら匂いに誘われたのか大きなカラスが飛んできました。背筋がぞーーーっとして、食べかけののり弁をザックに入れて退散しました。環境省への特別な報告はありませんでした。緊張感漂う河内林道巡視でした。

2019/6/4 北九州国定公園&世界遺産 河内貯水池ウォーキング

最近のウォーキングは、金比羅山池が飽きてきたので、河内貯水池を歩くことが多くなってきました。ここ河内貯水池は、北九州国定公園でもあり、世界遺産でもあります。本日のウォーキングでは真剣に花を探しましたが季節的に希少な花を見つけることは出来ませんでした。

貯水池の周りに遊歩道が整備され快適に歩くことができます。更に貯水池の東側の遊歩道は樹木で覆われているので日陰となるのでとても快適に歩くことができます。

この河内貯水池を少し勉強してみようとGoogleで検索すると、何と!

河内貯水池は最強のパワースポットだと紹介されていました。

確かに赤いめがね橋付近に廃屋があり、夜は嫌な予感がします。

遊歩道から東区に抜ける林道があったので地図で調べると高見方面に出ることができる林道があるので歩いてみようと思ったのですが・・・

子供や女性の幽霊が出るとか言われていることを知った今、その林道を歩く勇気が私にあるかどうか?お楽しみに・・・

2019/06/01 片山さつき議員と北橋市長

八幡東区の環境ミュージアムで平尾台+広谷湿原ラムサール条約登録活動を行っていました。当日は、市内で環境活動に従事するグループが活動紹介を行っておりました。閉館の時間が近づいていたので、そろそろ片付けをと思っていたところに、北九州市の環境担当から電話があり、今から特命女性活躍担当大臣の片山議員と北橋市長が我々の活動を視察に来られるというのです。一気にテンションが上がる学生たちと私と理科部の顧問水島先生です。市の担当者からラムサールの良いアピールになりますねと念を押されました。今まで公に北九州市がラムサール条約登録に向けて市の立場を明らかにしてこなかったのですが、北橋市長からハッキリとラムサール条約登録に向けて北九州市も動きますよと言っていただきました。市内の上場企業の応援もあって、やっとラムサール条約登録に手ごたえを感じた一日でした。

2019/5/27 富士山遭難男性の身勝手な行動

先日、富士山8合目で体調不良で富士吉田署へ救助要請をした男性が通報後に自力で下山すると電話した後、救助隊からの電話に応答せず帰宅した身勝手な行動が非難を浴びていますが、あまりにも身勝手で無知な行動と言わざるを得ません。この時期の富士山の知識も装備もなく、衝動的に富士山へ登ろうと思ったのでしょう。救助要請に対して救助隊は徒歩で8合目へ向かい、視界不良の中を21時まで捜索したそうです。この時期の富士山は冬山の装備が必要だし、それに伴う技術が求められます。こんな奴のためにも救助要請があれば登って行かなければならない隊員の気持ちは察するに余りあります。登山ブームの中で富士山だけをクローズアップして登山ブームをあおる風潮は、本当に迷惑な話です。山を愛するとは、もっと山のことを知ることではないですか?私のことを何も知らないくせに好きだ!好きだと言うばかりでは、恋は実りませんね。山を知り、己を鍛え、技術を身に着けてこそ、山は頂への道に立つことを許してくれるのだと私は思います。入山届は必ず書いて登山口の入山届の箱にいれておきましょう。お願いします。

2019/5/26 登山教室3回目11期生

暑かったこの日、多くの応援の会員とともに、たかちゃんに権現山と周防台を引っ張ってもらいました。数日前から風邪気味でしたし、権現と周防を登る自信がなかったので、たかちゃんにお願いしました。

周防台から広谷に下る斜面で待機するために移動するだけでも息が上がってしまいます。汗も大量にかきました。斜面に着くころには、体が軽くなって気分も良くなってきたので、その後は皆さんと一緒に行動することができました。日陰のない平尾台で神社の森と不動滝はまさにオアシスといった雰囲気ですが、暑さにバテている皆さんへ不動滝の涼しさをプレゼントしました。地球の歴史を感じることができるカルストに存在する滝。平尾台のパワースポットとしても有名です。今回の11期は4名の参加でめずらしく男性が3名と開校以来初めて男性の参加人数が女性を上回りました。真新しい装備で歩く受講生は、小学生の遠足のような足取りで平尾台の景色を興味深く眺めていました。今回は、11期生に初めてのサポート無しの登山も経験してもらいました。超短いルートで唐手岩から広谷台を4人だけでピストンしてきました。戻ってくると皆さんから拍手で迎えられ、何だか満足そうな11期でした。

2019/5/12登山教室2回目11期生

5月12日に始まった登山教室。

二回目は、午後から雨の予報だったので、座学を午後に移動して、雨具を装着して出発しました。大平山の山頂に近づくにしたがって風雨が強くなってきました。私の登山経験の中でも5本の指に入るほどの強風でした。

危険を感じたので速やかに下山しました。11期生には手荒い歓迎となりました。